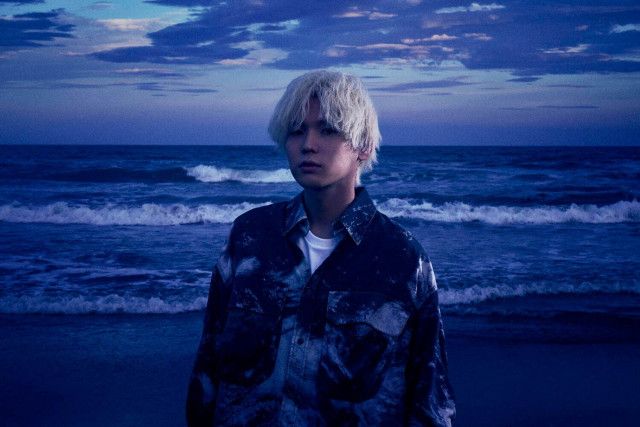

秋山黄色の音楽になぜ惹かれるのか?の考察

以前、ソノダマンと秋山黄色の話をするため対談した。その模様はこちらの記事にアップしているんだけど、あの対談って秋山黄色が新しくアルバムをリリースする前の話だ。

ソノダマンもけっこう忙しいみたいで、やるとしたらリリース前じゃないと難しそうになったので、あのタイミングで対談して記事にしたわけだけど、結果としてアルバムの感想をまだブログに上げることができていない自分がいる。

しかもその後、自分は秋山黄色のワンマンライブにも観に行った。ちょっと仕事の都合でどうしても、本当の頭からはライブが観れてはいないんだけど、それでも今回のツアーはなんとしても目撃せねばの一心で、仕事とライブの折り合いをつけながらなんとか足を運び、秋山黄色のライブの凄さや楽しさはたぶんに吸収できた一日となった。

で。

音源から、ライブから、秋山黄色の音楽に触れていると、その魅力に惹かれている自分に気づく。思う。なぜ、自分はこんなにも秋山黄色の音楽に惹かれているのだろうか?

もちろん、これまでの記事でも秋山黄色の魅力は何度か言語化している。けれど、自分ってけっこうすぐに新しくシーンに登場したアーティストに心を奪われるタイプのリスナーで、自分の中の最大のブームはどんどんうつろいでいく。

自分は毎年ベストソングの記事を発表しているけれど、わりと顔ぶれががらりと変わっており、自分のミーハー具合が際立つ。

でも。

秋山黄色の惹かれ方って、そういう”ムラ”がない。

新譜をリリースするたびに同じようにドキドキをもらい、ぐっときている自分がいるのだ。

『Good Night Mare』の話

そろそろ新しいアルバムの『Good Night Mare』の話をしよう。

秋山黄色は近年自身の年表として色々あったし、『Good Night Mare』というアルバムはそういう色々の影響も受けながら作られた作品であるように思う。

秋山黄色の歌詞って、ユーモア重視の言葉選びの楽曲から、鋭く芯を食うような楽曲まで揃っている。今作においては、アルバムの核を握る楽曲は、意図的に近年あった色々とも向き合った楽曲が揃っている印象を受ける。

このフレーズはこういうことを歌っているはず!みたいな指摘は野暮だけど、意図的にネガティブな感情と向き合ったり、寄り添う楽曲が揃っていることは確かだと思う。

だからこそ、アルバムの締めくくり的な立ち位置に、打ち込み的な音色のビートメイクが印象的な「生まれてよかったと思うこと」という楽曲にしているとことに、なんだかぐっときた自分がいたのだった。

絶望みたいなワードがすごくナチュラルに出てくるこの歌はちゃんと最後「誰かの生きることの意味」に接続しているのがいいし、こういう歌は今の秋山黄色が歌うからこそである。

少なくとも、自分はそんなふうに感じた。

何を言うかも歌において重要だけど、それ以上に重要なのは「誰」が「何」を言うか?だ。

そう考えた時、今の秋山黄色がこういう言葉を歌うことの意味とか、熱の通い具合が、自分的に聴いていてぐっとくるのだった。

単にネガティブなわけでもなく、単に綺麗事を歌うでもなく、想像でしかないけれど、自分の経験の中から感じたことを解釈していき、それを音にのせて「歌」と言う表現に一本軸で繋げていく気持ちよさがあったのだった。

例えばだけど、「自分らしくいることが素晴らしい」みたいな歌詞があるとして、サウンドを聴くとどう考えてもこのアーティストのやりたいことじゃなくて、売れ線狙いのそれだったとする。すると、言葉とサウンドの乖離が気になって、自分的にその歌が「刺さらない」みたいなことがある。

でも、秋山黄色の作品って、歌も温度感も、言葉も向き方も、サウンドの作り込み方も、なんだか一本の軸に沿って構成されている印象があって、だからこそ、ぐっとくるのだ。

秋山黄色は何よりもロックだ、みたいなことを言うけれど、それは単に激しいからとか、エレキギターの音が炸裂しているから、みたいな話だけではない。

生き様が歌や言葉の中に投影されているし、音楽を構成する他の要素も同じ方向に向かって紡がれている。

だからこそ、秋山黄色の音楽にロックなテイストを感じるし、「吾輩はクソ猫である」も「Lonely cocoa」も「負け負けの負け」も、変わりはない。

アレンジ自体は多彩だけど、雑多ではない感じ、とでも言えばいいだろうか。

『Good Night Mare』を聴いていて、そんなことをずっと思う自分がいたのだった。

秋山黄色のライブの話

ライブも良かった。ライブは楽しさもあるし、孤独な人に刺さる優しさみたいなものもあるし、ファンと作り上げる多幸感の空気も絶妙だし、一言で言うと「良かった」。

バンドチームとしての安定感も良かったし、音源もライブも悪い意味での「差」がちっともなくて、高い完成度で作品を表現しながら、ライブとしての迫力を伴わせてダイレクトに音を届けてくる感じ。

秋山黄色って、不思議な存在だし、絶妙なバランス感をもったアーティストだなあと感じた一日でもあった。

あと、ライブ全体の構成もよくて、あのパフォーマンスから、こういう感じでライブを締めくくるのか・・・!という演出家的な面で、より惹かれる瞬間もあって(この辺り、どこまでネタバレしてもいいのかわかんないので、一旦こういう書き方に留めておく)、秋山黄色のライブに夢中になる人、そりゃあいっぱいいるわ!な一日でもあった。

フェス尺ではなんだか観たことがあって、ロック然としてパフォーマンスについては目撃することも多かったけれど、ワンマンだと当然いろんな表情が出るし、ステージで言葉を口にする機会も増える。

だからこそ、ロック然としているだけじゃない自然体な部分を目撃する瞬間もあるし、長い尺を使って真っ直ぐに言葉を紡ぐ瞬間もあるし、激しい曲を激しくパフォーマンスする瞬間もあるし、しっとりと情感を込めて歌い上げる瞬間もあるし、とにかく一コマ一コマが刺激的だった。

ライブが終わってそれなり日にちが経つけど、今なおその感触が残っている。

それだけ素晴らしいライブだったという話だ。

まとめに替えて

正直なことを書けば、秋山黄色、どうなっちゃうんだろう?と不安に思う時期もあった。

でも、新作を聴いて、アルバムを聴いて、ライブを観て、思う。

秋山黄色、アーティストとして、ここからさらに面白くなりそうだぞ、と。

少なくとも、ファンの一人としては、ここからさらに注目したくなる度が増した一年となった。

ここからどんなふうに飛躍するのか、今から楽しみで仕方がない。